本学科集成了控制科学与工程、电子信息、应用物理三个专业方向,旨在培养具有扎实物理学基础和良好的控制、电子信息科学素养的高级专门人才,紧跟国家社会发展需求前沿,注重学生的创新能力和实践技能培养。学科现有教职员工24人(含5位年度交叉学科教师),其中教授8人,副教授8人,讲师4人,正高级工程师1人,高级工程师2人,工程师1人,具有博士学位的教师比例近70%。主要科研方向包含:智能感知与光电信息处理、信息感知与智能系统、智能感知与人机交互、海洋能、激光传感测量与光电信息处理、信号处理、忆阻器芯片研究、机智材料与智能传感、柔性电子集成等。承担多项国家重点研发计划、国家科技支撑计划、国家“863”计划、国家工信部重大科技成果转化、国家海洋局重大专项、国家海注局专项资金、航天与军工、国家自然基金等多项省部级课题。授权发明专利多件,发表高水平学术论文多篇。学科部分团队信息如下:

1.智能感知与光电信息处理团队

团队成员:黄继鹏、王宇雷、孟艳丽、周成、张文娟

研究方向:

方向 1:智慧医疗、智能感知、具身智能

方向 2:人工智能、空间计算、自动驾驶、强化学习

方向 3:计算成像技术与装备、光电检测仪器设计与开发

团队简介:团队致力于在智能感知与光电信息处理领域开展前沿的科学研究和技术创新。团队成员承担国家科技重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、科技创新2030-新一代人工智能重大项目、省科技厅重点研发项目等20余项,发表中科院2区以上期刊30余篇,制作工程样机10余套,部分研究成果已接近实用化,致力于近年推动相关技术方法在汽车、航空航天、医疗康养等领域转化落地应用,服务社会、服务国家。此外,指导研究生获国家级以上奖项30余项,充分给予学生前往三亚、苏州、广州等地开展联合培养学术交流,培养学生全面发展。

毕业生就业情况:实验室已培养硕士/博士研究生20余名,毕业生就职于海康威视、微软、小米、快手、移动、联通、一汽、工商银行、人大附中等国内外知名单位。实验室积极参与国家级和省部级科研项目,并与多个国内外高校和企业建立了良好的合作关系。

2.信息感知与智能系统团队

团队成员:郭景富、王佳男、董永军、吴笑天

研究方向:智能感知与信息处理、嵌入式系统设计、人工智能、边缘计算、检测技术与自动化、新能源发电。

团队简介:团队目前,主持在研航天课题、军工课题、吉林省科技厅重点科技研发项目、中科院项目、企业核心技术攻关项目等11项,已完成国家重点研发计划课题、国家自然科学基金、国家海洋局海洋可再生能源专项资金课题、军工课题、企业核心技术攻关项目等30余项。发表学术论文100余篇,其中SCI/EI检索论文50余篇(含中科院2区以上论文20余篇),授权发明专利近20项,省级以上科技奖励6项,科技成果转化5项(激光干涉仪、超声波监测、微镜头缺陷检测等)。指导研究生获得国家奖学金、校长奖学金、第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛银奖、中国研究生创新实践系列大赛二等奖等30余项。

毕业生就业情况:已毕业硕士研究生30余人,博士研究生1人。分别任职于延边大学、山东省科学院、中科院苏州医工所、华为、阿里巴巴、西门子亚洲研究院、海信集团、上海零束科技、南京汇川、政府部门、省会重点中学等单位。

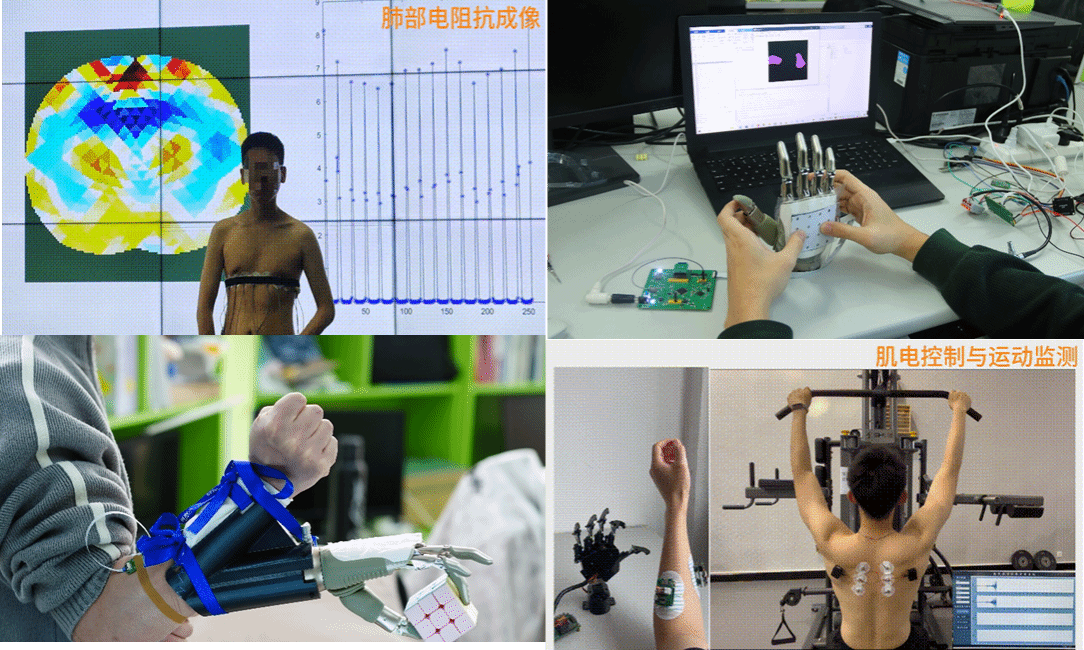

3.智能感知与人机交互团队

团队成员:梁士利、张蕾、王素秋

研究方向:模式识别与智能信息处理、智能可穿戴技术、图像处理。

团队简介:目前团队主持省级重点项目2项,主要关注人工智能及物理、医疗交叉、人机交互等研究领域,特别是在微弱信号检测与增强、电阻抗成像以及图像去雪等方面。近年来相关研究成果发表在ESWA、IEEE TIM、IEEE JBHI、IEEE TGRS及BSPC等期刊10余篇。2019年-2024年间指导研究生参加中国研究生电子设计竞赛并多次获全国二、三等奖。

毕业生就业情况:团队每年毕业研究生人数5-6人,近年来毕业生从事包括互联网相关工作(新浪、百度、滴滴、京东等),教师(南京师范大学、初高中)以及读博深造(吉林大学、大连理工大学、哈尔滨工程大学、东北师范大学)。

4.海洋能团队

团队成员:朱挽强、陈健梅、张雪明、侯恕

研究方向:海洋潮流能开发利用、海洋监测技术、地球探测技术等。

团队简介: 团队承担了包括国家重点研发计划、国家海洋可再生能源专项资金计划、国家“863”计划、国家科技支撑计划等项目在内的十余项国家级课题,获纵向科研经费三千余万元。发表SCI一区TOP论文在内的30余篇科研论文。获的了吉林省科技进步二等奖(排名第一)、海洋科学技术奖一等奖、吉林省科学技术奖技术发明奖三等奖等奖励。指导研究生获得包括校长奖学金、国家级研究生竞赛奖在内的奖励多项。学生多人次入选红旗班。

毕业生就业情况:毕业硕士生50余人,毕业硕士研究生在高校(东北师范大学、江苏科技大学、吉林建筑大学、长春工程学院等)、知名企业(台积电、潍柴集团、一汽集团、中国移动、中电科五十二所、海信等)、省市重点中学就业。

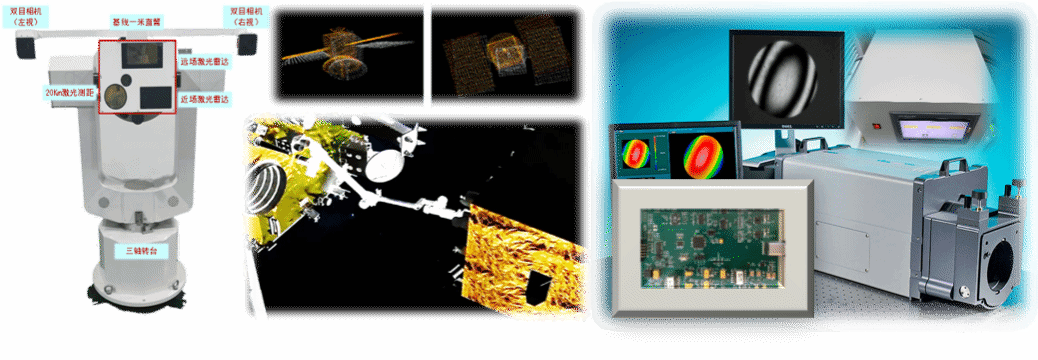

5.激光传感测量与光电信息处理团队

团队成员:王挺峰

研究方向:

(1)激光传感与测量:主要研究基于激光干涉、多普勒频移、激光散斑等原理,适用于工业检测、生物医学等领域的光学传感与测量技术。

(2)光电场景数字建模与仿真:主要研究基于光辐射原理,利用数学建模生成目标光辐射场的三维模型并通过图形渲染生成高逼真度二维图像/影像的数字建模与仿真技术。

(3)光电探测与目标识别:主要研究在复杂背景下可对高亮度、暗、弱、小等不同目标进行探测、识别的光电探测技术与图像处理识别方法。

团队简介:王挺峰教授系星空·体育(StarskySports)官方网站2022年从中科院长春光机所引进高层次人才,已主持国家、省部、市级科研项目20项;发表学术论文150余篇,其中,SCI/EI收录学术论文近100篇,以第一作者和第一通讯作者发表SCI收录学术论文16篇;编写科技著作2部;获授权发明专利18项;获军队科技进步一等奖1项。在中科院期间已培养博士毕业生5名,硕士毕业生6名,硕博联读研究生3名,毕业研究生主要工作在中国科学院、中国电子科技集团、华为等科研机构、国企和国内高校。研究团队主要从事激光传感与测量、光电场景数字建模与仿真、光电探测与目标识别等应用技术研究。

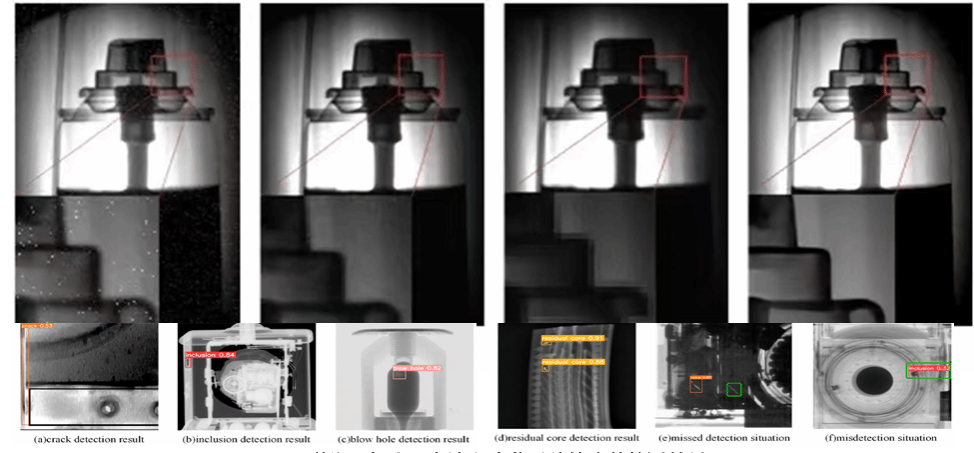

6.信号处理团队

团队成员:张天、乔双、赵辰一

研究方向:智能信息处理包括:中子照相图像和通信信号处理

团队简介:面向国家在高端装备特种检测领域的技术需求,开展基于中子管源的小型、电可控、可移动中子照相系统相匹配的低通量中子照相图像复原、增强、质量评价及其缺陷检测等方面的理论和方法研究;面向通信领域前沿,开展与光通信相关的通信信号调制、解调、信噪比估计和调光等方面的理论和方法研究。课题组在小型中子照相技术方面曾获批包括国家自然科学基金面上、青年以及中核集团的重大技术开发课题等,发表包括中科院1区期刊Nuclear Science and Techniques、Knowledge-based System等论文;在通信领域,曾获批吉林省科技厅、教育厅课题,发表包括IEEE Transactions、Letters和Optics Letters等2区Top期刊,指导研究生获得省人工智能大赛省一、省特等奖项。

毕业生就业情况:课题组3位老师毕业硕士研究生超40人,博士生2人。课题组毕业博硕曾任职于国内高校、一汽、阿里等单位,部分硕士生继续在国内985、211高校攻读博士学位,其中,1人受国家留学基金委资助赴爱尔兰都柏林大学攻读博士学位。

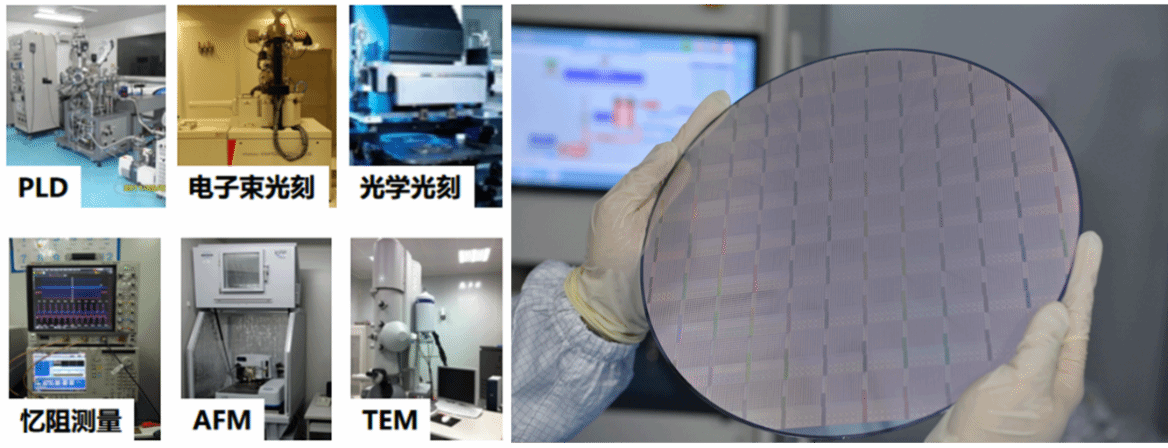

7.忆阻器芯片研究团队

团队成员:陶冶、王中强*

研究方向:忆阻存算一体芯片,嵌入式软硬件开发。

团队简介:忆阻器存算一体芯片是一种结合了存储和计算功能的新型芯片,在提高能效和算力方面的潜力巨大,有望成为未来计算架构的重要发展方向。团队主要从事忆阻器件阵列制备、忆阻存算一体化芯片、嵌入式忆阻软硬件系统开发等工作。团队在忆阻器和存算一体芯片等领域的相关结果发表在IEDM、Nat. Commun.、Adv. Funct. Mater.、等国际重要期刊发表论文80余篇,主持多项自然科学基金、国家重点研发计划等重要课题,授权发明专利10余项。

毕业生就业情况:课题组发展势头好,毕业学生多数进入高校、研究所等科研机构,持续与课题组保持长期合作;其余毕业生进入中学、企业工作,就业前景好。

8.机智材料与智能传感团队

团队成员:赵钊

研究方向:新能源材料设计与制备、光电催化转化、绿色合成、柔性传感与系统集成技术等

团队简介:作为课题负责人主持国家自然基金项目青年项目、吉林省科技厅优秀青年人才项目、吉林省教育厅优秀青年人才项目、吉林省科技厅省地合作基金-长春创新发展联合基金、多项横向课题等。近年来在Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Sci., Adv. Funct. Mater., Appl. Catal. B: Environ, APR, Chem. Eng. J., Nano research等国际知名SCI期刊杂志上发表研究论文50余篇,其中ESI高被引论文4篇,引用超过4000次。团队与海内外多所知名高校的相关领域的知名教授有良好合作关系。课题组目前经费充足,鼓励和支持学生积极参与国内外学术会议,开拓视野,可以保证每年至少1次的国内外学术会议交流学习,课题组欢迎具有本科专业为应用物理、控制科学与工程、电子信息等相关专业本科生报考。

9.柔性电子集成团队

团队成员:汤庆鑫*、童艳红、赵晓丽

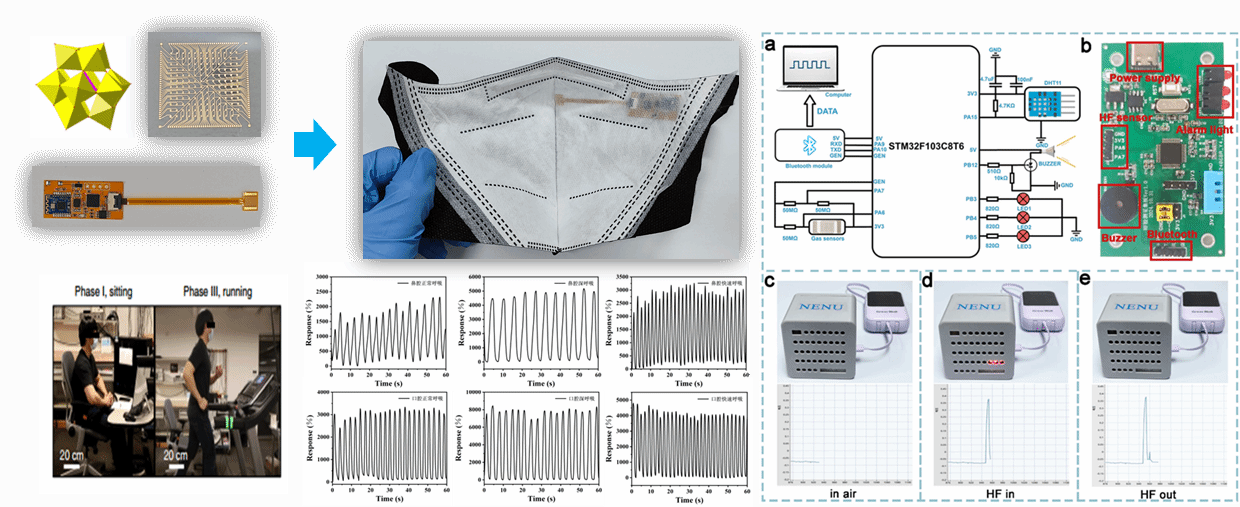

研究方向:基于有机材料的柔性电子器件与电路、新型弹性光刻电极与贴合电子器件、基于有机材料的人工突触及智能感知系统

团队简介:团队成员自2007年开始从事有机单晶微纳材料与器件的研究工作,发现电子辐射对于有机材料的电性能损伤,并开发了多种有机单晶器件制备新方法,成功制备了国际上首个有机微纳单晶器件,于2010年开始从事基于有机材料的柔性电子器件和电路研究,致力于将现代电子产业中广泛使用的光刻技术引入到有机柔弹性材料中,推动了电子皮肤、人工智能、可穿戴电子领域的发展。提出了新型弹性光刻电极制备技术,在国际上首次报道三维可贴合有机单晶晶体管、可贴合有机单晶电路、液相可贴合有机单晶晶体管阵列、透明可贴合有机晶体管、制备了目前世界上性能最高的液相超薄超轻有机场效应器件,实现了国际上第一个全光刻、底栅顶接触随形贴合有机晶体管,其光刻密度为当时随形贴合器件中的最高值,并且基于有机材料制备了国际上首个可拉伸人工突触、首个柔弹性可贴合有机突触晶体管,制备了首个柔性贴合人造器官损伤记忆系统,充分发挥了有机半导体材料在气体传感领域的特性,从应用角度解决了有机半导体室温响应/恢复慢的性能限制,开辟了有机半导体在智能电子皮肤中的全新应用前景。团队成员承担国家自然基金委杰出青年基金项目、国家自然基金委优秀青年基金、国家自然基金委面上项目、科技部国家重点研发计划子课题等多项国家级项目。发表SCI期刊论文120余篇,其中Nature Comm、Adv. Mater.、Adv. Funct. Mater.、Mater. Horizons、Light等31篇,IEEE EDL16篇,授权中国发明专利16件、美国发明专利3件,相关科研成果获国家自然科学二等奖1项,吉林省自然科学一等奖1项等。

毕业生就业情况:已培养硕士研究生 39人、博士研究生12人,分别就职于南京邮电大学、信息工程大学、台积电(南京)、中科院金属研究所等单位。截至目前11名学生获国家奖学金,6名学生获校长奖学金。

本学科作为新一轮科技革命的核心驱动力,正加速向智能化、融合化方向突破。未来10年,学科发展将聚焦以人工智能为牵引的智能感知与信息处理技术,推动边缘计算与类脑芯片的突破,开展光电子集成为基础的硬件革新。学科边界将不断拓展,促进与航空航天、智能驾驶、安防监测、生物医学、能源环保等领域深度融合。努力构建"基础研究-交叉应用-产业孵化"的创新链,同时培养具备系统思维和工程实践能力的复合型人才,为数字中国建设提供核心支撑。

*2025年,汤庆鑫、梁中翥、王中强、景士伟、李晓伟等5位老师跨学科在电子信息专业硕士点交叉招生。

注:录取公示完成后,学生可加qq群号:676149125,学科组织导师组代表入群,公布宣讲信息,4月中旬-9月初完成双向选择。

撰写:各团队供稿,周成统稿

初审:黄继鹏

复审:付申成

终审:臧丹